(

Aparecido en la Revista Análisis, de Psicoanálisis y Cultura de Castilla y León. Número 27, diciembre 2013)

En su prólogo al Libro de sueños, del que fue compilador, Jorge Luis Borges aventura que aceptar en su literalidad la metáfora de que el alma humana, cuando sueña, es a un tiempo teatro, actores y auditorio, tal y como fue planteada por el escritor y político inglés Joseph Addison a comienzos del siglo XVIII, «podría conducirnos a la tesis - peligrosamente atractiva, añade de manera no menos excitante- de que los sueños constituyen el más antiguo y no menos complejo de los géneros literarios». En otro texto, dedicado a Nathaniel Hawthorne, Borges señala que Jung equiparó las invenciones literarias con las invenciones oníricas; el epistemólogo francés Gaston Bachelard, por su parte, en un libro que pudo titular «Psicoanálisis del agua», en correlación con su Psicoanálisis delfuego, ya publicado, pero que finalmente dio a la imprenta en 1942 con el título de El agua y los sueños, afirma que «en el orden literario todo es soñado antes de ser visto, aún la más simple de las descripciones». Si queremos vincular creación literaria y psicoanálisis habremos de tomar el camino de los sueños.

En cierta ocasión le oí decir a un por entonces joven novelista que escribir es un proceso de hacer consciente lo inconsciente. Tal vez sea una manera de explicar por qué algunos escritores sostienen que son sus propios psicoanalistas. La soledad juega un papel importante en ese proceso: es imprescindible para abrirse a la imaginación, o para que la imaginación se abra paso en uno, para descender a la memoria a través de las palabras, para indagar en los símbolos y tantear una intuición hasta identificar un determinado recuerdo, recobrar un olor, darle sentido a la persistencia de un sabor o una melodía. Escribir es empezar a buscar una manera de expresar una idea, de darle forma, y acabar descubriéndose escondido en sus alrededores; es esa arqueología introspectiva de la que hablaba Freud, es desvelar, a menudo involuntariamente, por caminos que no apuntaban al hecho desvelado, lo que uno ignora de sí mismo.El poeta astur-leonés Antonio Gamoneda, en la huella del «no saber sabiendo» de San Juan de la Cruz, lo expresó de manera precisa: «Yo no sé lo que sé hasta que no me lo dicen mis propias y ya escritas palabras».

Y no, no tiene que tratarse de una búsqueda consciente de uno mismo: casi nunca lo es. Pero el material al que se acude para construir y dar solidez y veracidad a una ficción literaria está en uno mismo, allí donde se produce la asimilación de todo cuanto nuestros sentidos perciben, y donde, sin que seamos conscientes, conocimientos cercanos se mezclan con los más remotos recuerdos. Que los sueños nos convoquen a la fantasía y alimenten nuestro afán de crear historias o de conocerlas tal vez tenga que ver con la inclinación natural –y peligrosamente atractiva, también- de escudriñar en lo oculto.

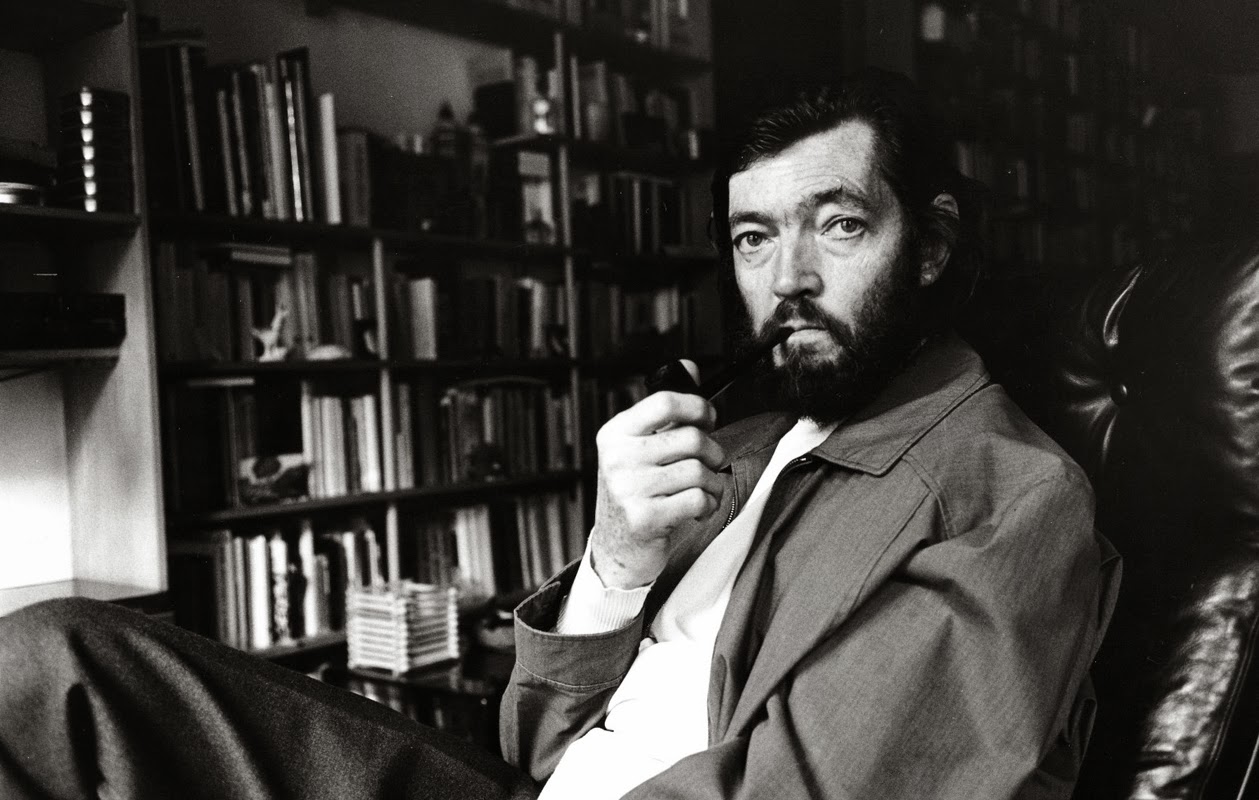

![]() |

| Jorge Luis Borges |

La explicación que prefiero de todas cuantas he leído acerca de la relación entre la literatura y los sueños es la que propuso María Zambrano en Los sueños y el tiempo. De entrada, la idea que Zambrano tiene de los sueños difiere de la de Freud en que, según nuestra autora, más importante que interpretar su contenido o el significado de sus imágenes es descifrar el comportamiento del sujeto privado de tiempo, las acciones que en tal estado le es imposible realizar.

«El tiempo es la raíz de toda experiencia», asegura Zambrano, de ahí, tal vez, la necesidad que el hombre siente de rescatar su pasado, entendiendo por pasado «no lo que fue, sino lo que ya no es». En el caso de los sueños, como «cara en sombra de la vida», dice, se trataría de un caso de rescate de lo oculto o lo perdido. Pero, ¿cómo se entra en el sueño? Para empezar, María Zambrano nos dice que «dormir es regresar»: no existiría el soñar si la vida no fuese inicialmente sueño. Al entrar a diario en el estado de sueño, el ser humano «roza el abismo de su nacimiento», y multitud de sueños pueblan ese dormir, aunque más tarde sólo aparezcan en el recuerdo los que preceden al despertar, y aún algo de estos sueños más inmediatos se desvanece en seguida, se hunde a través de la conciencia en el recóndito lugar donde se originaron.

Al dormir, pues, caemos en un tiempo que sabemos que ha transcurrido pero que no cuenta para nosotros, pues es tiempo interrumpido, es ocultación. La psique (que es mucho más que nuestra mera conciencia, que es nuestra alma) «se hunde en la atemporalidad cuanto más herida está por algo», y se refugia allí, y «se convierte en puro sentir, y se entrega a su llanto, a su resentimiento, a su padecer cualquiera que éste sea»: son palabras de Zambrano, quien se pregunta también por el autor que engendra las historias de los sueños. Según la pensadora malagueña, los sueños son «el primer paso en el camino de la representación». Sin duda, los sueños se urden con elementos de la realidad, pero he aquí que interviene en su elaboración digamos argumental lo que María Zambrano llama la «psique novelera», la cual «novela a ciegas», confusamente, «por hambre y prisa» de inventar historias que demuestren lo que pasa y por qué pasa.

De estas historias quedará al despertar no más que una resonancia, dice, la confusa sensación de que ha ocurrido algo, y de que hemos sufrido, pues sólo el sufrimiento ha sido real. Queda «la resonancia de la emoción». Los sueños no se incorporan al pasado, se desvanecen. Pero si son recordados, lo son en una forma simplificada, y poseen el carácter de una intromisión: aparecen ahí, se dejan ver quietos, algo esquemáticos y dispuestos a ser captados, efectivamente, como historia, dispuestos a ser ordenados; y, en cualquier caso, de una parte sustancial nunca recordaremos nada. Y he aquí una reflexión de María Zambrano que a mí me resulta particularmente interesante: en este punto, en la confluencia de lo que recordamos confusamente de nuestros sueños y lo que somos conscientes de haber olvidado, es donde aparece la necesidad primaria de crear historias, una necesidad irreprimible de representar ese sufrimiento que vagamente sabemos que hemos experimentado en sueños, pero para el cual no tenemos una clara explicación en la vigilia.

![]() |

| María Zambrano |

La hipótesis de María Zambrano, mitad filosófica mitad poética, probablemente no sirva para dilucidar todas las manifestaciones literarias, pero esa idea de que la razón del porqué escribimos ficción pudiera residir en el deseo, en la necesidad incluso, de recuperar un sufrimiento que sospechamos, tan solo sospechamos, haber experimentado en sueños, de atraerlo a la realidad desde el mundo onírico para encontrarle sentido, me parece sumamente sugestiva por cuanto es un reflejo inverso de la necesidad casi terapéutica de sepultar en el olvido las razones de un sufrimiento real, y también porque María Zambrano parece insinuar, en cierto modo, que desde un punto de vista creativo es más fecundo el dolor que la felicidad. Que la historia de la literatura esté repleta de grandes desdichados, ¿no avala esta hipótesis? Acaso esa ineludible soledad del escritor y la interiorización a la que su trabajo le empuja no sean del todo ajenos a este hecho. Son dos soledades, una cerrada sobre la otra: la del espacio físico y la de un orden puramente mental. José Ángel Valente refutó que la poesía sea comunicación; antes al contrario, es, escribe, incomunicación, es «cosa para andar en lo oculto», «para adentrarnos en una habitación abandonada cuya puerta se puede cerrar desde dentro sin que nadie en el exterior sospeche que una puerta se disimula en el muro». Y lo que sirve para el poeta sirve, a su manera, para el novelista, del que Antonio Muñoz Molina dice que es «un califa que se aburre en el palacio gramatical del yo, y una voz que se disuelve en muchas voces y que se detiene a escucharlas todas para distinguir la única que es la suya».

Encerrados voluntariamente en el interior del verso que componemos o recorriendo los extensos salones de nuestra imaginación solitaria para adivinarnos en la identidad de los otros; escarbando figuradamente allí donde el resultado de nuestra observación se funde con lo que hemos vivido y se convierte poco a poco en lo que vamos siendo; mirándonos actuar desde una onírica platea en la que somos todos los espectadores y reconociéndonos a un tiempo en cada elemento del decorado y de la decoración, en las bambalinas y en los ornamentos de los palcos, en el atrezo sobre el escenario y también en el terciopelo de las butacas: somos, en cualquier caso, lo que escribimos, aunque escribamos sobre personas ajenas a nosotros, de la misma forma que antes somos lo que soñamos; somos, quizá, fragmentos de ese otro género literario no menos antiguo ni complejo ni peligroso que es la vida.